О, Новогрудчина, малая ты наша родина!

Край Княжества Литовского, Мицкевича земля.

Героев ты растишь средь Свитязи и Немана,

И крепость Беларуси во многом зависит от тебя!

Каждый житель Республике Беларусь имеет тот уголок, который является истоком его жизненного пути. В юности на родную землю, которая взрастила каждого из нас, обращается мало внимания. Но, со временем, начинаешь понимать, что это место является началом - начал в твоей жизни и тебе с возрастом все больше и больше хочется сюда приезжать. Еще большее удовлетворение человек получает в том случае, когда есть к кому приехать, то есть, когда живы твои родители, братья, сестры и родственники, соседи. При этом стоит побыть в привычной тебе обстановке, и ты – считаешь себя полностью отдохнувшим и готовым на новые свершения.

Это правильно, что президент Беларуси А.Г. Лукашенко назвал 2018 год – годом малой родины. При этом он отметил, что «… пришло время каждому не только вспомнить о своих корнях, о месте, где осталась частичка души, но и отдать посильный долг этому месту. Настал момент проявить себя и вписать свое имя в историю малой родины».

Президент указывает также, что «… страна наша за последние годы стала красивой, но нет предела совершенству благоустроенности и всегда найдется место применения своих сил. Самый скромный вклад каждого сыграет определенную роль в ее процветании. Личное участие взрослых людей в сохранении своих родных мест будет для детей и внуков примером настоящего патриотизма, когда красивые лозунги и слова подкрепляются конкретными делами и поступками. Хорошо, если это станет нормой жизни каждого гражданина Беларуси. Нашей родной земле нужна любовь каждого жителя, вера в нее и забота о ней. Поэтому, какие мы, такая и она – Синеокая Беларусь. Чем больше людей, уверенных в своей стране, тем сильнее государство. Это должно передаваться с генами молодому поколению Беларуси».

Новогрудский район расположен он на востоке Гродненской области. Граничит с Кореличским, Дятловским, Лидским и Ивьевским районами Гродненской области, Барановичским районом Брестской области и Столбцовским районом Минской области. Он образован 15 января 1940 года.

Большую часть района занимает Новогрудская возвышенность и часть - Верхненеманская низменность. Самая высокая точка над уровнем Балтийского моря (323 м) - гора Замковая в городе Новогрудке, самая низкая (118 м) - урез реки Неман. По территории района протекает 47 рек и 20 ручьев, общая их протяженность составляет 527 км, из них 78 км - река Неман.

Через территорию района проходят автомобильные дороги Несвиж-Новогрудок-Лида, Барановичи-Новогрудок-Ивье, Новогрудок-Новоельня, Новогрудок-Любча. Расстояние от Новогрудка до Минска - 150 км, до Гродно - 160 км, до Вильнюса - 150 км.

Первые поселенцы на территории нынешнего Новогрудского района появились примерно 4 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют сохранившиеся памятники древних времен: стоянки, городища, курганные могильники.

Новогрудок, называемый в летописях как Новгородок, Новогородок, Новый Городок, - один из древнейших городов Беларуси. Согласно археологическим исследованиям, его история начинается в конце Х века.

В Софийской I-ой и Новгородской IV летописях и по данным российского историка В. Татищева город впервые упоминается в 1044 г. в связи с походом Ярослава Мудрого на Литву. В Софийской I-ой летописи сказано: "Ходил Ярослав на Литву, а на весну заложил Новогород".

Расположенная на живописных холмах в центре Новогрудской возвышенности, старая часть города имеет неповторимый облик и чрезвычайно богатую событиями историю. На рубеже Х-ХI вв. была заселена Замковая гора. В XII в. город состоял из детинца (Замковая гора) и посада (Малого замка). Уже за первые два века своего существования Новогрудок стал наиболее богатым городом Понемонья, В те годы жители Новогрудка установили широкие торговые контакты с балтийскими и скандинавскими княжествами, европейскими странами, Византией и Ближним Востоком. С XIII в. Новогрудок - центр удельного княжества. В 1253 г. Новогрудский князь Миндовг короновался в городе как король Литовии. В связи с этим Новогрудок можно по праву считать столицей и ядром создания Великого княжества Литовского. Сын Миндовга Войшелк в борьбе против галицко-волынских и литовских князей объединил вокруг Новогрудка Пинскую землю, Нальшаны и Деволтву. Эта территория и составила основу Великого княжества литовского.

Расположенная на живописных холмах в центре Новогрудской возвышенности, старая часть города имеет неповторимый облик и чрезвычайно богатую событиями историю. На рубеже Х-ХI вв. была заселена Замковая гора. В XII в. город состоял из детинца (Замковая гора) и посада (Малого замка). Уже за первые два века своего существования Новогрудок стал наиболее богатым городом Понемонья, В те годы жители Новогрудка установили широкие торговые контакты с балтийскими и скандинавскими княжествами, европейскими странами, Византией и Ближним Востоком. С XIII в. Новогрудок - центр удельного княжества. В 1253 г. Новогрудский князь Миндовг короновался в городе как король Литовии. В связи с этим Новогрудок можно по праву считать столицей и ядром создания Великого княжества Литовского. Сын Миндовга Войшелк в борьбе против галицко-волынских и литовских князей объединил вокруг Новогрудка Пинскую землю, Нальшаны и Деволтву. Эта территория и составила основу Великого княжества литовского.

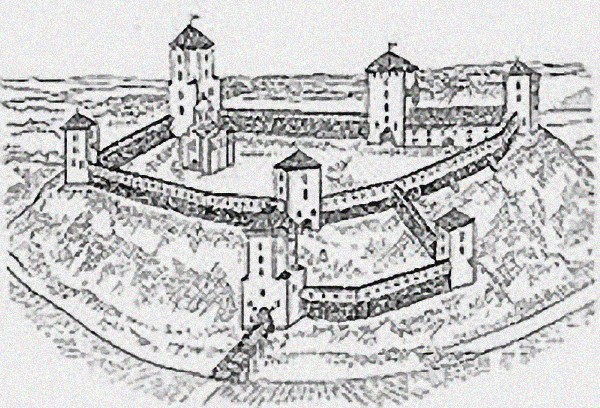

В конце ХIV века на Замковой горе начинается строительство каменного замка-крепости, которое было завершено в начале ХVI века. Замок имел семь башен и долгое время был одним из самых неприступных.

Значительную роль в жизни страны сыграл Новогрудок и в XIV-XVIII веках. В 1422г. в фарном костеле король Польши Ягайло венчался с княжной Софьей Гольшанской. От их брака пошла знаменитая династия Ягелонов.

В Новогрудке проводились государственные сеймы, встречи королей и послов, проходили заседания высшего апелляционного суда − Главного Трибунала.

С 1316 (1317) г. в городе установлена резиденция (кафедра) православного митрополита, а позднее, после Брестской церковной унии - униатского митрополита. В середине XVI века в Новогрудке действовало 10 церквей. В разные периоды в нем было 5 костелов, 6 монастырей, синагога и мечеть.

С 1316 (1317) г. в городе установлена резиденция (кафедра) православного митрополита, а позднее, после Брестской церковной унии - униатского митрополита. В середине XVI века в Новогрудке действовало 10 церквей. В разные периоды в нем было 5 костелов, 6 монастырей, синагога и мечеть.

С 1507 г. Новогрудок стал центром Новогрудского воеводства, в 1511 г. получил самоуправление согласно Магдебургского права, имел собственный герб с изображением архангела Михаила.

Военные события, городские пожары и эпидемии XVII-XVIII веков привели Новогрудок к политическому и экономическому угасанию. В 1795 г. после третьего раздела Речи Посполитой Новогрудок вошел в состав Российской империи, был уездным городом Слонимской, Литовской, Гродненской (с 1801 г.) и Минской (с 1842 г.) губерний. Новогрудская шляхта активно участвовала в восстаниях 1830-1831 гг. и 1863-1864 гг.

Во время первой мировой войны Новогрудчина с сентября 1915 по конец декабря 1918 г. была оккупирована германскими войсками. В начале 1919 г. здесь установлена советская власть.

В 1921-1939 гг. Новогрудок находился в составе Польской Республики - был центром воеводства и повета. С конца 1939г. вошел в составе БССР.

С 15 января 1940 г. Новогрудок стал центром Новогрудского района Барановичской области.

За годы ВОВ в Новогрудке и районе погибло свыше 45 тысяч человек. Однако люди восстановили город и сельские населенные пункты, начали трудиться с неимоверной силой, производя как промышленную, так и сельскохозяйственную продукцию. Вот это героизм, вот это действительно любовь и преданность своей малой родине!

Освобожден Новогрудок от немецко-фашистских захватчиков в ходе Белостокской операции 8 июля 1944 года.

С 8 января 1954 года Новогрудский район находится в составе Гродненской области.

С Новогрудчиной связаны имена многих выдающихся людей: канцлера Великого княжества литовского Иохима Литавора Хрептовича, великого поэта Адама Мицкевича, поэтов Яна Чечета, Винцента Коротынского, первого белорусского мемуариста Федора Евлашовского, первого белорусского фольклориста Соломона Рысинского, художника Язепа Дроздовича, фотографа Яна Булгака, нашего современника, всемирно известного ученого в области астронавтики Бориса Кита и многих других государственных, научных и культурных деятелей.

За долгое время существования город менял свой облик, разрастался по площади. Впоследствии возникла торговая площадь, которая и сегодня является историческим центром города. О европейских традициях самоуправления напоминают памятник 500-летию получения городом Магдебургского права и образ ратуши, что стояла на городской площади.

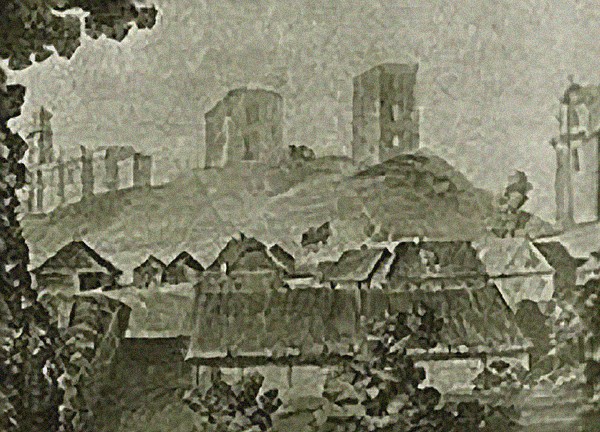

Многочисленные войны почти до основания разрушили замок. Исчез дворец, костел иезуитов, синагога, которые придавали особый характер городу. Нет больше железной узкоколейной дороги и аэропорта, но Новогрудок по-прежнему привлекает и восхищает, время от времени приоткрывая дверь в свое прошлое.

Сегодня Новогрудчина - это регион с современным промышленным и сельскохозяйственным производством, дорожно - строительным комплексом, развитой сферой бытового, торгового, транспортного, жилищно-коммунального обслуживания, широкой сетью успешно работающих учреждений образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.

Новогрудская земля – это уникальный, неповторимый по природной красоте уголок Белой Руси с живописными зонами отдыха, охоты и рыболовства. Никого не оставляет равнодушным своеобразный ландшафт Новогрудчины, таинственная красота загадочного озера Свитязь и задумчивого Немана.

Выгодное географическое положение, благоприятная экологическая обстановка, доброжелательные, умные и трудолюбивые люди – все это позволяет с уверенностью говорить, что в Новогрудском районе есть все необходимое для развития экономики, достижения успеха.

Героями Новогрудчины являются:

Омельянович Владимир Александрович

Родился 1 мая 1924 гола в д. Подкосовье Новогрудского района, Гродненской области, в семье крестьянина. В Великой Отечественной войне участвовал с октября 1944 года. Разведчик саперного батальона ефрейтор Омельянович отличился в боях на территории Восточной Пруссии. Разминировал минные поля, обеспечивая беспрепятственное наступление Советским войскам. Был удостоен 25.01.1945 г. ордена Славы 3-й степени и 27.04.1945 г.- ордена Славы 2-й степени. Спустя время он был награжден орденом Великой Отечественной войны 1-й степени, медалями "За отвагу", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией в Великой Отечественной войн." Проявил мужество и смелость при разгроме армии Японии. Награжден медалью «3а победу над Японией», а орденом Славы 1-й степени в 1967 г. После войны работал кладовщиком колхоза "Звезда" Новогрудского района. Член районного совета ветеранов Великой Отечественной войны и Труда.

Глебко Василий Александрович

Родился в 1910 году в д. Подсковье Новогрудского района. Участник революционного движения Западной Белоруссии. Во время Великой Отечественной войны работал на военном заводе на Урале. С 1949 по 1966 годы возглавлял колхоз «Рассвет» Новогрудского района.

Удостоен звания Героя Социалистического Труда в 1966 году за успехи в развитии сельского хозяйства и укоренение в производство достижений науки и передового опыта. Награжден орденом Ленина, тремя золотыми медалями ВДНХ СССР.

Карпович Мария Николаевна

Родилась в 1930 году. Окончила Белорусскую сельскохозяйственную академию. С 1955 по 1986 год работала главным агрономом колхоза «Звезда» Новогрудского района. С 1988 года по 1991 год – председатель ревизионной комиссии. Делегат III Всесоюзного съезда колхозников. Удостоена звания Героя Социалистического Труда в 1966 году за успехи в увеличении производства и продажи государству продуктов земледелия. Награждена орденом Ленина.

Колола Прасковья Лазаревна

Родилась в 1895 году в д. Подкосовье Новогрудского района. С 1949 по 1953 год - звеньевая, с 1953 по 1958 год - заместитель председателя колхоза имени Ленина. С 1958 по 1970 год возглавляла льноводческое звено этого же колхоза. Удостоена звания Героя Социалистического Труда в 1949 году за успехи по увеличению производства и заготовки льна. Награждена орденом Ленина.

Коляда Эдуард Степанович

Родился в 1922 году в д. Понемунь Новогрудского района. Участник Великой Отечественной войны. С 1962 по 1976 год возглавлял производственный участок колхоза имени Щорса. С 1976 по 1978 год работал агрономом - луговодом в этом же колхозе. Удостоен звания Героя Социалистического Труда в 1966 году за успехи в увеличении производства продукции растениеводства. Награжден орденом Ленина. Героя Социалистического Труда в 1966 году за успехи в увеличении производства и заготовки льна. Награждена орденом Ленина. Умерла в 2000 году.

Кошур Марта Владимировна

Родилась в 1929 году в д. Ляхово Новогрудского района. С 1947 по 1953 год работала старшей пионервожатой в школе, заведующей сельским клубом. С 1954 по 1990 год - звеньевая по выращиванию льна в колхозе «Рассвет» Новогрудского района. Делегат III Всесоюзного съезда колхозников. Удостоена звания Героя Социалистического Труда в 1973 году за успехи в увеличении производства и заготовки льна. Награждена орденом Ленина.

Кукалович Владимир Аксентьевич

Родился в 1927 году в д. Осташино Новогрудского района. С 1951 по 1987 год - тракторист, бригадир тракторной бригады МТС, потом звеньевой механизированного звена по выращиванию картофеля в колхозе «Коммунар» Новогрудского района. Затем работал заведующим механическими мастерскими в этом же колхозе. Удостоен звания Героя Социалистического Труда в 1966 году за успехи в увеличении производства картофеля. Награжден орденом Ленина.

Тур Петр Григорьевич

Родился в 1922 году в д. Негневичи Новогрудского района. Участник Великой Отечественной войны. С 1952 по 1987 год - заведующий производственным участком колхоза имени Ленина Новогрудского района.

Удостоен звания Героя Социалистического Труда в 1971 году за успехи в увеличении производства и продажи государству продукции растениеводства. Награжден орденом Ленина, Октябрьской Революции и Отечественной войны II степени.

Проходят годы. На смену одним поколениям людей приходят другие. При этом каждый человек избирает свой жизненный путь, тот, на котором он сможет проявить себя в большей степени, и, помня свою малую родину, постарается принести пользу ей, а, соответственно, тому уголку земли, из которого пошли его корни.

В 1951 году открыт Гродненский сельскохозяйственный институт. В 2016 году он отметил свое 65 – летие. За эти годы выпущено более 35 тысяч специалистов сельскохозяйственного производства.

За эти годы в университете работало преподавателями 8 человек, представителей Новогрудского района:

Бубен Дмитрий Михайлович

Родился в ноябре 1934 года. В 1952 г. закончил СШ №2 г. Новогрудка. С 1952 по 1958 г. обучался на зооинженерном факультете ГСХИ. С 1958 г. работал в этом учебном заведении зоотехником – лаборантом, ассистентом, старшим преподавателем и доцентом. С апреля 1970 г. - кандидат сельскохозяйственных наук. В 1976 г. награжден грамотой Верховного Совета БССР. Автор более 150 научных работ. В 1977 г. в соавторстве издал учебник «Скотоводство и технология производства молока и говядины».

Дорофейчик (Галицкая) Юзефа Станиславовна

Родилась в июне 1938 года в деревне Плиса Новогрудского района. В 1955 г. закончила Вселюбскую среднюю школу. С 1955 по 1957 гг. обучалась на факультете бухгалтерского учета в сельском хозяйстве в Ошмянском сельскохозяйственном техникуме. В 1962 г. закончила агрономический факультет ГСХИ. До 1963 г. работала заведующей производственным участком в совхозе им. Ленина Минского района. Затем в 1963 г. - учителем химии и биологии в Щучинском районе. После этого до 1967 г. – преподавателем химии в Новогрудском торгово – экономическом техникуме. С 1968 по 2000 гг. – преподаватель химии в ГСХИ. В настоящее время – пенсионер.

Балбатун Александр Константинович

Родился в марте 1938 года в деревне Ляховичи Новогрудского района. Учился в начальной школе этой же деревни, затем – в базовой школе д. Зеневичи. Среднюю школу заканчивал в д. Вселюб. После окончания школы работал два года в колхозе. В 1958 г. поступил на агрономический факультет ГСХИ. Закончив его в 1963 г., работал два года агрономом в Ошмянском районе. В 1965г. поступил в аспирантуру ГСХИ по специальности «Физиология животных». После окончания ее, с 1968 г. работал ассистентом, старшим преподавателем и доцентом на кафедре химии. Автор более 50 научных работ.

Клоков Алексей Анатольевич

Родился в марте 1938 года в д. Ачукевичи Новогрудского района. В 1955 году закончил Любчанскую среднюю школу. В этом же году поступил в Белорусский лесной технологический институт имени С.М. Кирова. Затем работал директором учебного комбината Могилевского управления лесного хозяйства . В 1984 году без отрыва от производства защитил диссертацию кандидата наук. С 1986 по 2000 годы работал 10 лет старшим преподавателем на кафедре ботаники и 4 года – на кафедре почвоведения и агрохимии. Является автором около 100 научных работ. В настоящее время пенсионер.

Бузук Борис Владимирович

Родился в феврале 1949 года в д. Лобачи Новогрудского района. В 1964 г. закончил Богуденковскую базовую школу, в 1966г. – Валевскую среднюю школу. До 1971 г. учился в Витебском ветеринарном институте. С 1971 по 1974 гг. работал ветврачом ветеринарной лечебницы в г. Гродно. С 1974 г. преподаватель ГСХИ. Кандидат биологических наук, доцент. Автор около 100 научных работ.

Мазуро Петр Иванович

Родился в феврале 1940 г. в деревне Волконоша Новогрудского района. В 1967 г. закончил СШ №1 г. Новогрудка. С 1957 по 1962 гг. обучался в ГСХИ. В 1962 г. главный агроном колхоза «Знамя Советов». С 1965 по 1980 гг. работал научным сотрудником Гродненской зональной сельскохозяйственной опытной станции в г. Щучине. С 1980 по 2010 гг. – доцент кафедры общего земледелия ГСХИ. Кандидат сельскохозяйственных наук. Имеет более 100 научных трудов и внедрения собственных научных разработок в предприятия Гродненской области. В настоящее время пенсионер.

Родился в сентябре 1960 г. в деревне Будные Новогрудского района. В 1978 г. закончил Вересковскую среднюю школу. С 1980 по 1986 гг. обучался в ГСХИ. В 1986 – 1989 гг. работал главным агрономом совхоза «Вересково». С 1989 по 1993 гг. обучался в аспирантуре при РУП «Научно – исследовательский институт почвоведения и агрохимии», где стал кандидатом сельскохозяйственных наук. В 1993 – 1994 гг. заведовал агрономическим отделением Новогрудского сельскохозяйственного техникума. С 1994 г. работает в Гродненском государственном аграрном университете на должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента. На протяжении 10 лет заведовал кафедрой организации производства в АПК. Имеет более 150 научных и методических работ.

Бесараб Геннадий Васильевич

Родился в мае 1978 г. в деревне Коростово Новогрудского района. Закончил СШ №3 г. Новогрудка. С 1992 г. обучался в училище олимпийского резерва в г. Гродно. В 1995 г. выполнил норматив мастера спорта по греко – римской борьбе. В 1996 г. занял 6-ое место на первенстве Европы в г. Софии. Участник первенства мира – 10 место. В 1997 г. поступил в университет им. Я. Купалы на факультет физкультуры и спорта. На первенстве Европы в 1998 г. занял 7 место. В 2001 г. - чемпион Республики Беларусь. Неоднократный призер и победитель международных турниров. С 2005 г. работает в УО «Гродненский государственный аграрный университет» на кафедре физического воспитания и спорта. За это время подготовил 5 мастеров и 5 кандидатов в мастера спорта и 1 мастера спорта международной категории. С 2011 г. старший преподаватель.

Геннадий Гесть,

доцент кафедры организации производства в АПК